放映結束,步出電影院,即便過了一周後,從一開始的震撼無語到不斷回憶每個電影中的細節及劇情走向。

本片完全空降我今年的冠軍電影,迂迴地無法預測接下來情節走向,完美攻擊觀眾自以為地認知,無法確切將其歸類在單一電影類型。

看似荒謬之情節,席捲而來卻是詭異的真實感,使人不得不正視自己可能即將成為或已成為劇中的任一角色。

來自結局前的半想像結局,誤導觀眾迎向積極正向的希望,卻被具有社會學背景訓練的導演狠狠賞了一巴掌,充滿真實性的結局呼應劇中台詞「人不該有計畫,因為人生永遠不會照著計劃進行。」

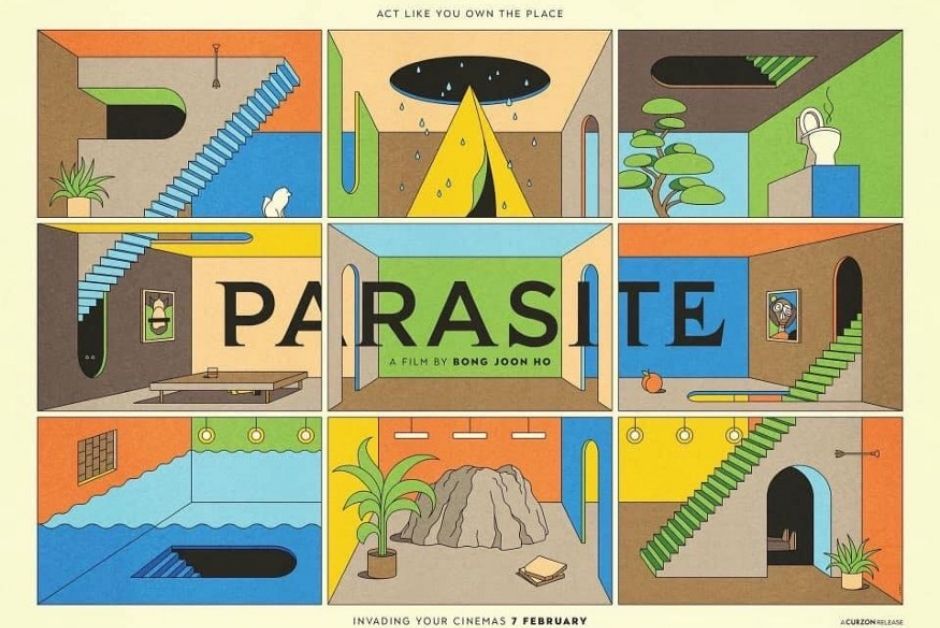

全片,鏡頭不斷以「垂直」及「水平」相位移動,切換介於水平之上,之下的真實空間,也隱喻地敘述著不同階級下的意識型態。

內容目錄

垂直空間內的靈魂人物:「階梯」

在古老的屋子裡,沒有什麼比樓梯更美麗的。在現今的建築物內,沒有什麼比樓梯更醜陋、更冷漠、更有敵意的、更小家子氣的。( 喬治.培瑞克Georges Perec,2019:63)[1]

本片聚焦在垂直縱深(verticalité)的空間敘事,主要範圍為基澤家的「半地下房」、朴社長家的「山坡豪宅」,以及豪宅中不為人所知的「地下密室」,後兩者的空間關係,不疾不徐地道出雇傭依附,也預示接續劇情中發展「錯」綜複雜的加害者與被害者的雙重關係。

「樓梯」,是在垂直空間中扮演著承上接下的重要角色,本片大量使用樓梯/階梯之鏡頭,更是種隱喻及暗諷「階級」的手法。

一場猝不及防的大雨襲擊,開啟兩個本片最重要與階梯相關的意象。

失足,樓梯間的窺探。

面對前管家雯光到訪,她打開不為人知的地下密室,也向人性最險惡之處貪婪進行探險,現任管家忠淑在豪宅飯廳不耐久候,流露嫌惡的表情,被鏡頭捕捉一覽無遺,看見丈夫與兒女的慫恿,百般不情願踏入未知境域,又或者不想逼迫自己承認無知。

厚重的機關,即使雯光用盡吃奶的力氣,仍無法將其秘密推開,面對雯光的協助要求,忠淑激起憐憫心答應她,接續出現的故事發展是忠淑不曾想像的,矮短階梯,迎向筆直的長廊,急轉下,陡峭的長階梯,隨即到達豪宅的最底層。

隱身在地下密室中陡峭長階梯,也成為劇情當中最重要的轉捩點,前管家的出現激起全家人的好奇心,尾隨且窺著視一切事物的進展,被無法料想的劇情震懾,失足。「開燈後,巨大的秘密,驚動蟑螂,全數敗露。」

駐足,不斷向下流瀉的水瀑。

暴雨的襲擊,也讓基澤一家人趁著朴社長家休息時,趁著空檔跑回原來的住處,浮華般的虛幻,終究在慌亂之際畫下句點。

匆忙淋著大雨穿過地下道,迂迴不斷地慌亂向下在階梯間逃竄,初次體驗身而為上流生活的前半個晚上,最後不得不地打回原形重返原有生活。

基澤一家人隨著敏赫(基宇好友)的家教介紹轉讓,步入上流階層的想像,逐漸遺忘社會生存之道,在資本主義下的社會,社會學告訴我們階層流動的困難,如今想要向上流動,發生的機率其實亦趨困難。

而代間流動的困難更容易出現複製的情形,也就是下一代的家庭成員與父母在的社會之階層會非常相像。於本片中不但精準掌握社會流動的概念,更使用許多具體的事物隱喻其中的涵義。

有望的片利共生,在「水平」空間下變成……

以簡易的生物生存型態歸類來看,包含片利、互利共生、寄生及競爭。四種生存型態都可在不同色人物關係中發掘,而其中片利共生的型態,在四者中並非長久之計,因為在謊言或者是利益衝突下,信任關係即刻崩潰。

片利共生轉變的競爭

前管家雯光的秘密曝光後,不斷央求忠淑,繼續地讓她老公住在這,偶爾從樓梯下投遞食物給他,並且每個月會固定給她相關開銷及薪水,某程度的遮口費。

這項誘人的提議,如果持續深思,是一個不錯的收入來源,畢竟忠淑也不需特別付出相應勞力,然而,或許錢不高,或許劇情安排,或許片利共生難以存在人類社會中,則為何要一起共存?

信任關係崩潰轉為競爭,最終不是你死就是我活

前管家雯光趁亂拿出手機錄影,掌握基澤一家人的秘密,相同利益衝突的前後任管家,爭奪同一宿主的競爭隨即展開。

在豪宅的地下室及客廳出現水平空間的移動,平起平坐,此時再也沒有雇傭依附關係,不存在互利及片利共生,而是相互競爭,也預告接下來的發展最終不是你死就是我活。

水平鏡頭敘事下,觀眾也可以直接最貼近地感受到這兩家人的矛盾及衝突,換作是你,你會怎麼做?

然而,在生物界,談妥條件,彼此同意,並相互共存,全然不存在,唯一的生存之道是「狡猾與詐欺」。

多數人傾向將基澤一家與朴社長家歸類在寄生關係中,畢竟電影中文的「寄生」和英文的parasite(寄生蟲)都了當說明,當然,但朴社長家怎麼可能會讓這些事發生的如此合情合理呢?

當雙方都能從對方身上攫取利益時,互利共生的型態產生,尤其不想做的破事,一聲令下就有他人為你服務,隨時可以用錢替換他人,不願或許沒有更多的閒情逸致深入追查事實的真相,滿足內心深處的貪婪及權力渴望,當然這邊也可以精神分析的方式做解讀,透過將其原欲昇華至社會中所接受的方式。

另外一個細節觀察,則是在這部電影的鏡頭中,幾乎不曾看見朴社長夫婦有「下樓」的動作,反之,基澤一家人則是不停向下,迂迴轉圜,繼續向下,盡所能地攫取。

只要基宇一出場,必有所「失」!

在本片角色戲份中較多的,正是基宇(長男),從片頭至片尾的結束,皆看見他的出現與自白,在後半段緊湊層層堆疊的劇情中,他也代表某種承先啟後的標誌。

沒有他朋友的引薦,這一切晉升上流的機會就不復存在。全家人中他也是唯一相信人生需要計畫的人,積極呈現出人不斷向上的慾望,然而,導演及編劇就像世界裡的主宰神,重覆地以「失」作為意象,緊緊扣合基宇的遭遇。

沒有基宇的失足,在聽完前管家雯光的告解後,金家人或許可以擬好作戰對策。

沒有基宇的失控,搬沉重的石頭,曾使他失足的階梯,再次失足,輕忽大意背後的偷襲,招致面臨死亡的經驗。

沒有基婷的離開,金家人過個幾年,或許還可以找到另外的宿主,如今卻失去大金主。

失憶的日子,一切又回到有計畫的日子,是否暗示著有下次的逆襲或不自量力?

圍牆就是人性:上流人做下流事!

城市的概念本身有著某種駭人的東西;感覺只能緊扣著一些悲劇的或絕望的景象:都會,礦石界,石化的世界,只能不斷地積累問題而無從答覆。……城市裡沒有什麼欠人性的,不然就是在我們自己的人性中。( Georges Perec,2019:98–99)

一場大雨後,金家人以被邀請的方式,回到工作崗位,對金家人而言,暴雨所導致的淹水,讓他們在一夕之間失去所有的財產;對朴社長家而言,這不過是迎向兒子多頌生日會的雨過天晴。

身處在相同城市空間中,各自對於不可測的天氣、階級及自身等都有著不同的解讀。然而,或許兩家人、前任管家,甚至我們都低賤!

這不正是人性嗎?

下流人依附上流社會,上流人做下流事。

一切不過是想像出虛幻角色扮演與階級複製,當生活惡狠狠甩了你一巴掌,積極正向的偽結局,都是浮華。

「設若一面牆,其後發生了什麼事 ?」尚‧塔迪鄂

豪宅的高聳外牆,只有拿到VIP入場門票者才得以准許進入,深不可測的高牆,與鄰居,與底層社會的人建立起界線,朴社長不斷再和老婆強調的,前任司機的偷情越線,基澤的氣味越線。

反觀,金家人的半地下房屋,踩在界線模糊地帶上,醉漢撒尿的距離若偏向一尺,汙穢的排泄物就直接將入家屋內,一切是多麼的沒有隱私,一切有多麼的被他人給捉摸看透。

本文的段落引言,大量使用喬治.培瑞克的《空間物種》,則此書名與電影「寄生上流」出現不謀而合之處,皆使用生物學之方式命名。

寄生於單一物種之潛在危害,不難預想宿主的死亡,直接影響的不僅是寄生物,間接導致生態圈的失衡,然而社會也不過如此?

資本主義式掠奪及剝削,不斷消逝地自我價值,隨時以高出一點的數值就能取代的免洗筷們,不正也是種預示未來的諷刺劇嗎?

不可能成為朴社長,只有我們在底下廝殺,對於晉身上流此劇沒有答案。

喜劇,為經時間淬鍊後的悲劇。

導演將其定義為家庭悲喜劇,然而就上述定義而言,其實有其無法共存之處,我更傾向將此劇界定為荒謬諷刺的警示劇。

批判的同時,反諷更為高明,批評其實非常容易,只要選對立場,並且泯滅良心,投其所好地說出一切他人想聽的話,就成功。

然而,諷刺卻是一個極需智慧的技術,講者和聽者都相當重要,講者需要不斷思考如何將想講的批判放入其中,其中更隱含解決之道,再將其包裝以反諷之形式呈現出,使聽者有所會心一笑的感覺。

然而,聽者也需和講者有共同默契精準掌握所指涉的事物,才能夠發笑。

然而,反省一切我現在所擁有的,或許別人來看,會覺得很不錯啊,不錯的PAY,不錯的機會,然而我的能力真的配得上嗎?我真的值得擁有這一切嗎?似乎我也在「寄生」。

或許吧!如實地、誠實地面對自己,並且活在當下(In momento vivere)!

【延伸閱讀:《寄生上流》中不只是氣味的窮酸味:嗅覺與情緒真有連結?】

參考資料

- Georges Perec(2019)。空間物種:一部空間使用者的日誌(原作者:喬治.培瑞克)。台北:麥田出版社。。

- 《Petits problems et travaux pratiques》,Un mot pour un autre(1951),其後又收入Le Professeur Froeppel(1978)。